양주·연천 구제역 발생 후 바이러스 분석과 안동 발생과 연관성

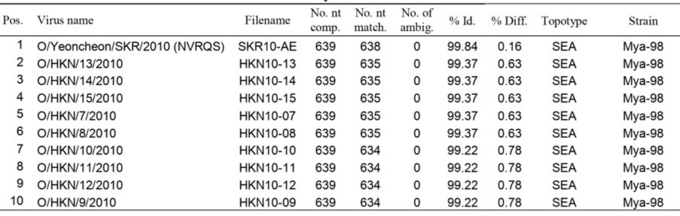

경상북도 안동에 이어 12월 14일 경기도 연천과 양주에서 구제역이 확인되었다. 이들 양주와 연천에서 각각 분비한 바이러스 분석 결과는 바이러스 VP1 부위 639개 염기 중 단 하나의 차이로 매우 밀접하게 연관된 바이러스로 보고되었다(1). 또한 이들과 염기 서열 일치율이 높은 바이러스로 안동 분리 바이러스는 10위 안에 들어 있지 않았다(표 1).

이후 한국 방역 당국은 2011년 1월 24일 국립수의과학검역원 역학조사과는 ‘구제역 확산 원인 및 전파경로 분석 결과’라는 제목하의 ‘참고 자료’를 발표하였다(2). 그 안에는 “안동지역에서 구제역이 최초로 확인되기 이전에 경기 파주지역 등으로 이미 구제역 바이러스가 전파되었다"고 기술되어 있으며 부연 설명으로 “특히 구제역은 잠복기(2주) 동안 특별한 증상없이 바이러스를 배출하게 되므로, 이동 통제 전에 다음의 사례가 발생한 것이 구제역 확산의 요인이 된 것으로 분석되었다”라고 하였다.

이 발표가 더 놀라운 것은 이미 구제역 세계 표준연구소에서 연천·양주 바이러스의 염기 서열 분석 보고(2010년 12월 16일)가 있었는데도 불구하고 염기 서열 일치율이 이미 보고된 바이러스 10위 안에 들지도 않은 안동 바이러스가 연천·양주 즉 경기도 지역으로 전파되었다는 주장이다. 이는 이후 한국 구제역 방역 대책에 막대한 영향의 바탕이 된다. 즉 연천·양주 바이러스에 대한 구제역 표준연구소의 분석 결과 이미 안동과 연천, 양주는 연관없다는 판단을 하였어야 했다. 이는 2000년으로 돌아가 파주·홍성 등 조치 지역 외부에서 구제역이 발생한 것과 유사한 상황으로 판단되며 이때 추가 대책을 보완하는 귀중한 판단 시점이기도 하다.

안동에서 경기도 북부로 구제역 확산 주장은 과학적인가?

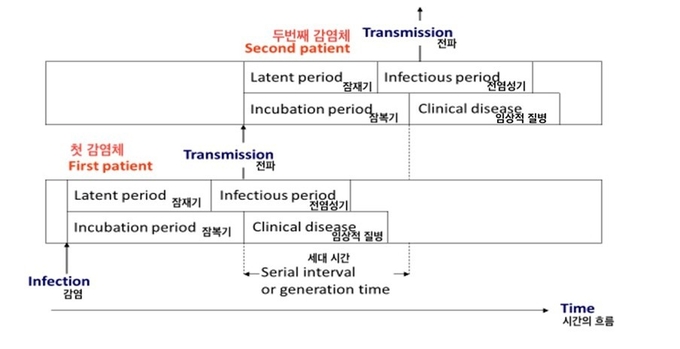

감염성 질병의 경우 감수성 동물이 감염된 후 그림 1과 같은 과정을 거치게 된다. 감염성 질병의 원인체에 노출되어 해당 질병을 다른 감수성 개체에 전파시킬 때까지의 기간을 편의상 '잠재기(latent period)'로 규정한다. 일반적으로 질병 전파시기를 결정함에 실제 전파 시점이 아닌 실험실적으로 감염 개체에서 원인체가 확인되는 시점에 잠재기가 종료되고 전염성기가 시작된다. 그리고 잠재기 시작과 동시 시작되어 질병의 임상 증상을 보일 때 까지의 기간을 '잠복기(incubation period)'로 규정한다. 잠복기에서 잠재기를 뺀 시기는 '무증상 전염성 기간'으로 감염성 질병에서 질병 통제 가능성 여부를 결정하는 중요한 인자이다. 즉 우리가 어떠한 질병에 걸렸는지 여부를 임상 증상으로 인지하게 되는데 증상 없이 즉 질병에 걸렸는지 인지하지 못한 시기에 질병을 전파시킬 수 있는 기간이 길 경우 이러한 질병에 대하여 대책을 강구하기 어렵다(3). 여기에서 감염성 질병 대책을 “감염성 질병의 원인체가 있는 것으로 밝혀진 곳으로부터 원인체가 탈출하지 못하게 하는 것”으로 규정한다.

2011년 1월 24일 발표된 역학 조사과의 발표 자료에 의하면 안동 농장의 경우 2010년 11월 23일 최초 구제역 의심 신고가 있었다. 이후 역학 조사에서 병변의 일령을 바탕으로 첫 증상 발생 시작 시점이 언급되어 있지 않아 11월 23일을 첫 증상을 보이기 시작한 시점으로 추정하기로 한다. 11월 16일 경기도 북부에 위치한 축분 처리 기계 개발 업자가 축분을 배송하였으며 이것이 경기도로 구제역 전파 경로로 발표하였다. 발표 내용은 또한 “구제역은 잠복기(2주) 동안 특별한 증상 없이 바이러스를 배출하게 되므로, 이동 통제 전에 다음의 사례가 발생한 것이 구제역 확산의 요인이 된 것으로 분석되었다”고 덧붙였다. 이 발표문이 과학적 사실에 기반하고 실제라면 구제역 발생 농장이 확인된다면 역으로 14일 전에 발생 농장 방문 등 역학적 관련 농장의 이동 제한 등 조치가 취해져야 함을 의미한다. 이렇게 조치한다면 아마 한 농장이 구제역 양성으로 확인되면 사료 차량, 출하 차량 등으로 사료 공장과 도축장 폐쇄 그리고 출하시킨 돼지고기 회수 등 아마 대책이 이행하기 이전에 질병은 손쓸 시간도 없이 확산될 가능성이 높다. 이러한 질병에 대하여 근절하겠다고 살처분 함은 논리적으로 성립하지 않을 것이다.

그러면 구제역에 걸린 돼지는 증상을 보이기 얼마 전부터 구제역을 전파시키는가?

구제역 대책을 수립함에 있어 구제역 감염 돼지가 언제부터 무증상 전염성기가 시작되는지 항상 주시하고 있다. 이를 알아보기 위한 실험 결과가 2016년 발표되었다.

실험은 잠복 감염 시기 중 구제역 바이러스의 잠재적 전파를 자연 감염과 유사하게 하기 위해 인위적으로 감염시킨 바이러스 제공 돼지들에게 연속적으로 노출시킨 7개 그룹의 돼지들을 조사하였다. 접촉 노출 돼지들은 인위적 감염 돼지를 감염시킨 후 8시간부터 64시간대까지 연속으로 8시간씩 인위적 감염시킨 바이러스 제공 돼지들과 합사시켰다. 인위적 감염 돼지들에서 잠재기(latent)에서 전염성기(infectious period)로의 전환기는 바이러스 인위적 감염 돼지들에 노출되었던 접촉 돼지들에게로 구제역의 성공적인 전파 시기로 규정되었다. 전염성의 시작은 바이러스혈증의 탐지와 동시에 일어났으며, 이는 바이러스 전파 돼지에서 임상 증상 첫 출현 이전 약 24시간 시점이었다. 즉 구제역 바이러스 잠재기는 잠복기가 끝나기 약 24시간 전에 종료됨을 보여 준 것이다(4). 이는 전염성 시기를 직접 접촉 전파로 확정함에 큰 의미가 있다. 직접 접촉 전파는 가장 소량의 바이러스 배설로 가능한 점을 참고할 필요가 있다.

방역 당국은 돼지가 바이러스 감염 후 증상을 보이기 14일 전부터 바이러스를 분변으로 다른 감수성 돼지들에게 전파시킬 수 있다는 주장은 실험 결과와 큰 차이를 보이고 있다. 즉 구제역에 걸린 돼지들은 증상을 보이기 24시간 전부터 구제역을 직접 접촉한 돼지에게 구제역을 전파시킬 수 있으며, 어떠한 매개체를 통한 전파는 이보다 더 늦은 것으로 추정할 수 있다.

분변으로의 구제역 바이러스 배설

안동에서 양주·연천으로 구제역 확산 경로로 분변을 들고 있다. 구제역은 소화기 질병이 아니고 호흡기 병변도 뚜렷하지 않다. 이는 이러한 장기 조직 또는 그 내용물이 구제역 바이러스 분리를 위한 시료로 적절한 시료가 아님을 의미하기도 한다.

구제역에 걸린 동물들은 오줌과 분변도 바이러스를 함유하나 훨씬 낮은 수준이다. 분변은 그 자체로는 단지 소량의 바이러스만 함유하고 있으나 일단 배설되면 탈락된 병변의 물질, 수포성 임프, 침, 유즙, 및 오줌 등의 혼합물에 의해 추가로 오염되는 것 같다. 포피 병변들이 가끔 존재하기 때문에 이러한 것들이 오줌에서 감염성의 근원일 수 있다(5). 따라서 분뇨로 구제역 확산을 위해서는 수포나 기타 증상으로 바이러스가 배설되고 이들로 분변이 오염됨에 기인하는 것을 알 수 있다.

이상의 내용들로부터 다음과 같은 결론에 도달할 수 있다. 첫째 안동과 양주·연천에서의 구제역 발생 간에 역학적 관계를 찾기 어렵다. 우선 바이러스 분석 결과 염기 서열 일치율이 서로 가장 밀접하지 않다. 둘째 구제역에 걸린 돼지는 구제역 증상을 보이기 14일 전이 아니라 24시간 전부터 접촉 돼지에게 구제역 바이러스를 전파시킬 수 있다. 11월 16일 축분으로 안동으로부터 구제역 바이러스가 양주로 연천으로 전파되었다는 주장은 설득력이 없다. 셋째 분변으로 구제역 바이러스 확산은 구제역 병변(수포 등)과 증상(유연증)으로 배설되는 바이러스에 오염되어야 전파력이 갖게 되는 것으로 보고 있다.

따라서 안동에서 양주·연천으로 2010년 구제역 전파는 재고되어야 한다.

참고 문헌

-

FAO World Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease (WRLFMD) Genotyping Report Report Date for this Batch: 16 December 2010

-

국립수의과학검역원 역학조사과 2011 참고 자료 구제역 확산 원인 및 전파경로 분석 결과 2011. 1. 24.

-

Christophe Fraser, Steven Riley, Roy M. Anderson, and Neil M. Ferguson 2004 Factors that make an infectious disease outbreak controllable PNAS vol. 101 no. 16

-

Carolina Stenfeldt, Juan M. Pacheco, Barbara P. Brito, Karla I. Moreno-Torres, Matt A. Branan, Amy H. Delgado, Luis L. Rodriguez and Jonathan Arzt 2016 Transmission of Foot-and-Mouth Disease Virus during the incubation Period in Pigs Front. Vet. Sci. 3:105.

-

S. Alexandersen, Z. Zhang, A. I. Donaldson and A. J. M. Garland 2003 REVIEW The Pathogenesis and Diagnosis of Foot-and-Mouth Disease J. Comp. Path. Vol. 129, 1–36