2010년 11월 안동에서 구제역 발생이 확인되었다. 2010년 들어 3번째 발생한 구제역이었다. 과연 이번에 유입된 바이러스의 근원이 어디인지 관심이 집중되었고 이에 부응하듯 방역당국은 빠르게 역학조사 결과를 발표하면서 바이러스의 근원이 “베트남”이고 베트남 여행을 다녀온 안동 지역 축산인들로 인해 유입되었다고 발표하였다.

이에 수의학계 일각에서 의문을 제기하면서 분석 결과 공개를 요구하였다. 추후 발표된 바이러스 염기서열 분석 결과는 “2009년도 98.53%, 이번에 이것을 가지고 비교를 해 본 결과로는 안동 것하고 베트남 것하고는 2010년도 것하고는 98.43% 정도 가깝고요”라고 방역당국자가 언급하였다. 또한 “여기로 봤을 때는 가장 가까운 게 어디입니까? 일본과 러시아입니다. 그러면 홍콩보다도 더 가까운 게 일본하고 러시아라는 것이지요.”라고 덧붙였다(1).

과거 경험과 2011년 11월 안동 구제역

'안동에서 구제역이 확진되면서 가장 우선 그 원인 바이러스의 조상이 어디에 있었는가', 즉 '어디에서 구제역 원인 바이러스가 유래했을까?'하는 것이었다. 2011년 2월 17일 발표에 따르면 위에서 언급했던 것과 같이 일본과 러시아 확인 바이러스가 염기 서열로 보았을 때 가장 일치율이 높은 것으로 언급되었다(1). 이러한 결과를 어떻게 해석할 수 있을까? 2000년 한국 구제역의 경우 파주에서 처음 확진된 이후 홍성에서 추후 확인되었다 놀라운 사실은 두 발생에서 분리한 바이러스의 염기 서열이 일치한다는 점이었으나 어떠한 역학 관계를 찾지 못하였다(2). 이때 방역당국은 이 두 발생으로 바이러스를 전파한 지표(index) 발생이 어디에 있을 것으로 추정하고 신고를 기다리고 있었다. 그러나 끝내 그러한 발생은 없었다.

그렇다면 2011년 바이러스 염기서열 일치율이 높았던 안동, 일본, 그리고 러시아가 공동의 구제역 바이러스 발원지를 가지고 있다는 판단도 가능하지 않을까 한다. 2000년과 차이가 있다면 2000년에는 국내 서로 다른 2개 지역이었는데 반해 2011년에는 국제적인 상황으로 장이 넓게 펼쳐진 것 뿐이라고 판단된다. 방역당국의 발표를 기반으로 판단한다면 안동, 일본 그리고 러시아 구제역은 바이러스의 발원지를 공유하고 있을 것이라는 추정도 가능하다. 여기에서는 지금까지 제시된 자료를 바탕으로 한국 방역당국이 발표한 내용에 따라 방역당국과 다른 각도에서 살펴보고자 한다.

정확한 바이러스 분리 시기(2010년이라고만 발표) 언급 없이 염기 서열 일치율 98.53%로 구제역 바이러스 근원라고 할 수 있는가?

이를 이해하기 위해 2007년 영국에서 발생하였던 사례를 살펴봄이 도움이 될 수 있을 것 같다. 영국에서 2007년 발생한 구제역은 2개의 시간적 및 공간적 뚜렷한 집단으로 특성화 할 수 있다. 8개의 감염 농장들이 확인되었으며, 2개는 8월에 6개는 9월이었다. 첫 사례(IP1b)는 비육우에서 인지되었다. 첫 감염 농장으로부터 채취한 구제역 바이러스 염기 서열 자료는 구제역 바이러스 O1 British Field Sample 1860과 VP1 유전자가 99.84% 일치하는 것으로 드러났다. 이환된 농장들의 동물들은 살처분되었고 농장에 대하여 소독이 실시되었다. 반경 10km 이내의 임상적 및 혈청학적 감시 결과 구제역의 추가적인 확산의 근거를 찾아내지 못하였다. 따라서 근절된 것으로 판단하고 있었다.

그러나 2007년 9월 12일 첫 발생 농장(IP1과 IP2)의 소들을 살처분 한 다음 5주 경과하여 지표 농장(IP1과 IP2) 주위 10km의 통제 지역 외부에 위치한 새로운 농장이 감염 농장(IP3b)으로 확인되었다. 여기에서 분리된 바이러스 역시 연구소에만 있는 바이러스로 밝혀지면서 또 구제역 바이러스 유출시킨 것으로 연구소가 비난받고 있었다. 그러나 연구소 내부에서는 두 번째 발생군에서 확인된 첫 감염 농장의 바이러스 염기 서열 분석은 첫 발생 군으로부터의 바이러스가 진화된 것으로 보이나 8월 발생에서 분리된 바이러스와 9월 발생 농장(IP3b)에서 분리된 바이러스와 염기 서열 차이는 직접 전파된 것으로 보기엔 너무 컸다(9개의 차이). 새로이 구제역이 확인된 모든 농장들이 세 번째 감염 농장 즉 9월 들어 감염된 것으로 확인된 농장에 인접하였으며 첫 발생 감시 지역 외부에 위치하였다. 이러한 차이는 농장간 1대1 전파 시 차이로는 높은 수치(2001년 Darlington 발생 중 연속적으로 감염된 농장에서 얻은 바이러스 게놈의 소급적 연구는 평균 4.5(SD 2.1)개임)였다.

따라서 8월 첫 발생(IP3b) 이래 아직 검출하지 못한 감염 농장이 있을 것이라고 추정하고 차후 실제 조사를 실시하여 아직 밝혀지지 않았던 농장들을(IP4b와 IP3c) 찾아냈고 이들은 서로 한 개의 염기 서열이 달랐다. 네 번째 확인 농장(IP4b)은 첫 발생 농장 바이러스에 염기 서열이 더 가까웠고 세 번째 발생농장(IP3c)은 여기에서 가지를 치게 되었다. 그러나 네 번째 발생 농장(IP4b)로부터 얻은 바이러스와 8월 발생 바이러스 간에 아직도 6개의 염기 차이가 있었다. 추가적인 조사로 9월 발생지 3km 이내의 모든 양에 대한 혈청학적 검사로 또 다른 감염 농장(IP5)을 찾아내게 되었고 그림1에서 보여주는 것과 같이, 다섯 번째 검출 농장(IP5)이 8월과 9월 발생 사이의 연결 고리인 것으로 최종 확인하였다(3). 이는 바이러스 유전자 서열을 이용하여 숨어 있던 감염을 검출해 낸 사례로 유전자 분석의 중요성을 말해주고 있다.

![그림 1. 바이러스 유전학과 병변 일령을 겹쳐본 감염 양상. 주황색 음영은 사후 가장 오래된 병변 연령부터 병변이 있었던 것으로 추정되는 시간[22]. IP2c의 경우 질병의 임상 징후는 없었다. 연한 파란색 음영은 각 농장의 잠복기로, 병변을 보이기 전 14일에 시작되는 것으로 추정함. [23]. 진한 파란색 음영은 이 바이러스에 대한 가장 가능성이 높은 잠복 시간으로 2-5일을 기준으로 한 감염 날짜이다[24]. 각 UK 2007 발병 바이러스 일배체형(haplotype)은 이환된 동물에서 시료를 채취한 시간(x축)에 따라 표시. 점선은 TCS 트리를 함께 연결하지만 유전적 변화를 나타내지는 않는다.](http://www.pigpeople.net/data/photos/20250833/art_17550904622069_53cc09.jpg?iqs=0.5240497309155365)

즉 베트남 바이러스가 안동 구제역과 연관있다고 보기엔 염기 서열 차이가 너무 컸다(2010년 베트남 바이러스와 1.57% 차이). 그렇다면 2007년 영국에서와 같이 안동 구제역 바이러스는 한국으로 유입되기 이전에 베트남을 포함한 어디에서 진화하고 있었음을 추정할 수 있으며 구제역 바이러스 유전자 분석 자료에 대한 검토를 요구하고 있다. 이는 방역당국 발표의 기초가 된 구제역 표준 연구소들에서 발표한 바이러스 분석 자료가 가능하게 해 줄 수 있을 것으로 기대되었다.

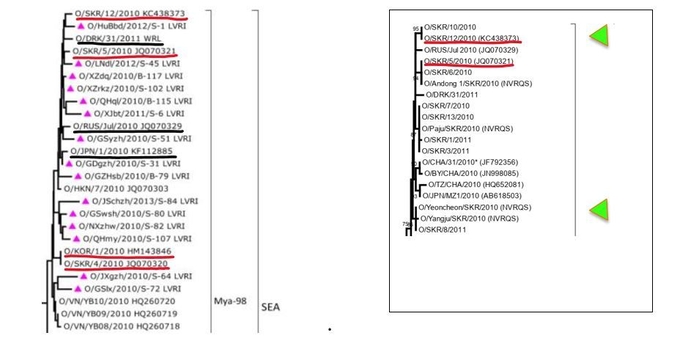

우리나라 주변 환경에서 이러한 판단을 함에 있어 가장 어려운 점은 중국의 정보 폐쇄 정책이다. 코비드 2019에서 미국이 중국에게 사실을 제때 보고하지 않음을 비난한 것과 같이 구제역 국제 표준 연구소에 신고하지 않고 있는 바이러스가 많음을 그림2와 그림3을 통해서도 알 수 있다. 세계 구제역 표준 연구소 연례보고서 2014년에 게재된 것으로 두 계통도 간에 많은 차이를 보이고 있다. O형 구제역 바이러스(지역형 SEA, Mya-98))의 계통도로 그림2는 중국의 LVRI에서 분석한 바이러스 계통도이고 그림4는 세계 구제역 표준 연구소의 한국 구제역 바이러스 분석 계통도이다.

비록 세계 구제역 표준 연구소 자료에는 없지만 2014년 연례보고서를 보면 중국 분석 2010년 구제역 O형 바이러스 지역형 Mya-98 SEA형에 대해 많은 바이러스들이 분석되었음을 알 수 있다. 이 계통도에서 한국 2010년 11월 28일 안동(O/SKR/5/2010)에서 분리한 바이러스와 2010년 12월 22일 강원도 화천에서 분리한 바이러스와 100% 일치한 바이러스인 O/SKR/12/2010를 찾아볼 수 있다. 이러한 결과는 안동과 화천 그리고 지역 미상(O/SKR/12/2010)에서 분리한 바이러스가 중국에서 유래되었음을 강력하게 의심하게 한다. 즉 2010년 초 베트남에서 유래된 바이러스가 한국에서 구제역이 발생하기 이전에 중국으로 확산되어 유행하였음을 시사하고 있다. 더 주의 깊게 보아야 할 사항은 중국 계통도에 표기된 한국 바이러스들이(O/SKR/5/2010, O/SKR/12/2010) 그림3에서 보여 주는 것과 같이 서로 다른 클러스터에 속하고 있다는 점이다. 이들 바이러스 간 염기 서열 분석 자료를 확인함이 지역간 바이러스 확산 확인에 필요하다.

안동 관광객의 베트남여행 당시 배트남에서 분리된 바이러스는?

2010년 11월 말 안동에서 구제역 발생이 확인되었고 11월 3일부터 7일까지 베트남을 방문한 관광객에 의해 바이러스가 유입되었다고 발표되었다.

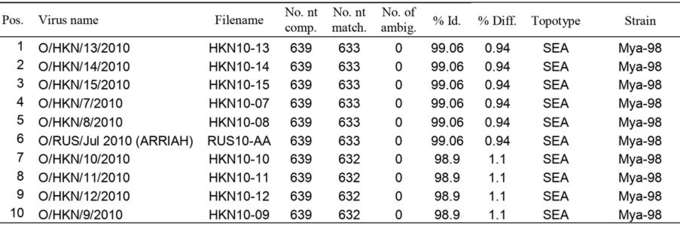

2011년에 발표된 세계 구제역 표준 연구소 네트워크 보고서는 2010년 동안 Network Laboratories에서 VP1 유전자 서열(639개의 뉴클레오티드)을 얻은 FMDV 분리주에 대한 내용을 담고 있다(표1)(5). 이 표를 보면 한국 관광객이 베트남 방문시기인 2010년 11월 초 베트남에서 분석된 바이러스들이 우리나라에서 분리된 바이러스들과 지역형이 차이가 있음을 보여 주고 있다. 즉 한국 구제역에서 분리된 바이러스는 지역형 SEA형인데 비해 베트남에서 접수일이 2010년 11월로 되어있는 O형 구제역 바이러스들은 대부분 ME-SA형이었고 우리와 같은 형은 2건(총 12건 중) 이었다. 물론 베트남 여행 중 농장 방문 등 구제역 바이러스에 오염 가능성이 있는 여행 경로도 없었다. 이 또한 안동 바이러스의 베트남 근원 주장을 의심하게 한다.

안동 바이러스 분석 결과보고서

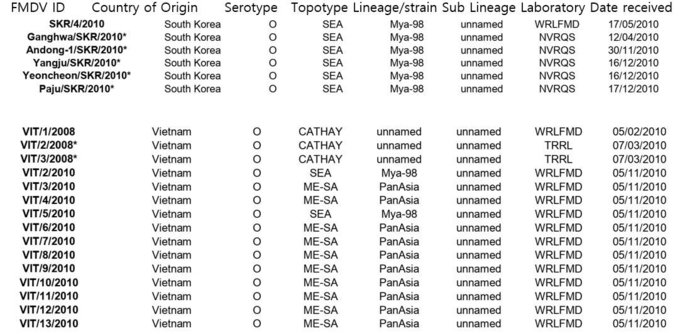

안동에서 구제역이 확진되면서 세계 구제역 표준 연구소에 안동 분리 바이러스 분석 결과를 보고하였고, 세계 구제역 표준 연구소는 11월 30일 보고서를 발표하였다. 이 보고서에 따르면 안동 분리 바이러스와 염기 서열 일치율이 가장 높은 바이러스들이 홍콩에서 분리된 바이러스들이었다. 이들과 바이러스 V1부위 염기 서열 일치율이 99.06%였다(표2). 홍콩 바이러스는 중국 바이러스로 해석할 수 있다. 그러나 한국 방역당국은 이러한 일치율을 무시하고 안동 바이러스의 근원지가 베트남이라고 발표하여 혼란을 자초하게 된 것이다. 안동 지역 사람들이 베트남을 다녀온 것을 바이러스 유입 경로로 미리 결정하고 이를 맞추기 위해 염기 서열 일치율이 가장 높지도 않은 베트남을 지목한 것으로 판단되며 이는 지금이라도 모든 관련 자료를 바탕으로 재검토가 절실하다. 이는 향후 우리나라의 구제역 바이러스 유입 차단을 위해서 필요하다.

참고문헌

-

정책브리핑 2010년 베트남 구제역 염기서열 관련 20102.17 https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148707326

-

Jin-Ho SHIN, Hyun-Joo SOHN, Kang-Seuk CHOI, Byung-Jun KWON, Young-Joon KO, Dong-Jun AN, Sang-Ho CHA, Jong-Hyeon PARK, Woo-Seog JEONG, Jee-Yong PARK, Cheong-Up CHOI, Chang-Hee KWEON, Jae-Young SONG, Jong-Yeom KIM, Soo-Hwan AN, Soon-Jae KIM and Yi-Seok JOO 2003 Molecular Epidemiological Investigation of Foot-and-Mouth Disease Virus in Korea in 2000 J. Vet. Med. Sci. 65(1): 9–16

-

Eleanor M. Cottam , Jemma Wadsworth, Andrew E. Shaw, Rebecca J. Rowlands, Lynnette Goatley, Sushila Maan, Narender S. Maan, Peter P. C. Mertens, Katja Ebert, Yanmin Li, Eoin D. Ryan, Nicholas Juleff, Nigel P. Ferris, John W. Wilesmith, Daniel T. Haydon, Donald P. King, David J. Paton, Nick J. Knowles 2008 Transmission Pathways of Foot-and-Mouth Disease Virus in the United Kingdom in 2007 PLoS Pathogens 4(4)

-

OIE/FAO Foot-and-Mouth Disease Reference Laboratory Network Annual Report 2014 https://www.wrlfmd.org/reference-laboratory-reports 2025. 8. 12 12:31접속

-

OIE/FAO FMD Reference Laboratory Network Annual Report 2010 2011 https://www.wrlfmd.org/2010 2025 8. 12 2:32 접속