다음달 3일 오후 2시 국회의원회관에서 'ASF 방역 관리실태 진단 및 야생동물 피해대책 방안 마련'을 주제로 토론회가 열립니다. 이번 토론회는 더불어민주당 김주영(경기 김포갑), 이기헌(경기 고양병), 임호선(충북 증평·진천·음성) 의원 등이 주최하며, 한국환경생태학회와 국립공원을 지키는 시민의 모임이 공동 주관해 진행됩니다. 다음달이면 국내 ASF 사태는 만 5년을 맞습니다. 그간 정부는 야생멧돼지를 통한 바이러스 확산을 막기 위해 전국적인 상시 포획 및 수색 활동 외 5단계에 걸쳐 광역 단위 차단울타리를 설치한 바 있습니다. 현재 차단울타리는 그 기능을 다했다는 게 일반적인 평가입니다. 울타리 경계 너머로 ASF에 감염된 야생멧돼지가 흔하게 발견되고 있습니다. 환경부도 일찌감치 추가 울타리 건설을 포기하고 야생멧돼지용 백신 개발을 서두르고 있습니다. 하지만, 환경부는 ASF 재확산을 이유로 여전히 차단울타리가 필요하다는 입장을 고수하고 있습니다. 이런 가운데 지난 겨울 천연기념물 산양 5백여 마리가 폐사하는 일이 발생했는데 차단울타리가 주요 원인으로 지목되었습니다. 이에 환경부는 일부 울타리 구간을 시범 개방하고 야생동물의 이동 등 생태 단절 영향 조사

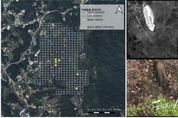

환경부 소속 '국립생물자원관(관장 서민환)'은 '첨단 무인기(드론)'를 이용, 우리나라 산지에 적합한 멧돼지 탐지 표준화 기법을 개발했다고 밝혔습니다. 앞으로 멧돼지 통제 관리에 전기가 될 수 있을지 주목됩니다. 국립생물자원관 연구진은 먼저 멧돼지 탐지에 있어 촬영 간격 50m, 비행 고도 100~120m, 비행 속도 3m/s, 촬영 각도 90°로 미리 드론의 비행경로를 설정한 후 촬영하는 자동 비행경로 설정을 통해 멧돼지를 탐지하는 것이 멧돼지 개체 탐지율을 가장 높이는 것을 알아냈습니다. 이를 통해 올해 4월까지 열화상 카메라를 장착한 드론으로 ASF 발생 지역인 경북 상주와 강원도 횡성에서 총 21마리의 멧돼지를 확인했습니다. 이들이 일몰 전(15:00~18:00)에는 이동과 먹이 활동을 주로 하고 일출 후(7:00~9:00)에는 주로 휴식을 취하는 행동 특성을 관측했습니다. 이어 5월에는 멧돼지 출몰 지점의 서식환경을 라이다(LiDAR, Light Detection and Ranging, 레이저 펄스 이미지화 기술) 센서가 달린 드론으로 촬영하여 분석하였습니다. 그 결과, 멧돼지는 수목이 무성한 지역의 경사가 조금 높은 능선을 ‘이동’해 수목이 적고