본 연구의 목적은 단백질 함량(CP; crude protein)과 프로테아제(PT; protease) 보충이 이유 후 돼지에게 미치는 영향을 확인하는 것이다. 총 24마리의 이유 후 수컷 돼지(7주령, 초기 체중 10.94±1.26 kg)를 대상으로 2주간의 실험을 진행했다. 실험은 2×2 요인 설계로 진행되었으며, CP 수준(18.78% HP, 16.92% LP)과 PT 보충 수준(0, 0.1%)의 두 요인을 포함했다. 실험 결과 CP 및 PT 수준에 따른 성장 효과의 차이는 관찰되지 않았다. LP 사료는 낮은 분변 점수를 보였으며, PT와의 상호작용을 통해 설사 예방에 효과적인 것으로 나타났다. DM(건조물질)도 LP 사료와 PT 보충과의 상호작용을 보였다. PT 보충은 단백질 및 아미노산 소화율을 개선했으며, BUN(혈액요소질소)이 감소한 것으로 확인되었다. 황을 함유한 아미노산인 메티오닌의 소화율은 LP 사료와 PT 보충을 통해 증가했으며, 이는 H2S(황화수소) 감소로 이어졌다. 결론적으로 LP 사료에 PT를 보충하는 것은 PWD(이유 후 설사)를 성공적으로 예방하고, 소화율 증진을 통해 질소 이용률을 개선할 수 있다. [논문 원문(바로보기), Su

녹십자수의약품은 충북대학교 국제수의봉사단의 베트남 하노이 해외 봉사활동에 지백스 DHPP, 지백스 KC 등 동물용 의약품을 후원했다고 12일 밝혔습니다. 충북대학교 국제수의봉사단은 지난달 26일부터 이달 9일까지 14박 15일간 베트남 하노이를 방문해, 하노이에 위치한 유기동물센터 2곳과 야생동물센터를 대상으로 동물 의료 봉사활동을 진행했습니다. 이번 해외 봉사활동에서는 김근형 교수가 단장을 맡았으며, 박경미 교수와 정동혁 교수가 인솔진으로 참여하여 수의대 교수진 3명, 진료 수의사 4명, 수의대생 18명이 함께했습니다. 봉사단은 유기동물을 대상으로 전염병 예방 및 질병 치료에 힘썼으며, 구조된 야생동물에 대해서는 기생충 검사와 구충, 환경 풍부화 활동을 진행했습니다. 녹십자수의약품은 이번 의료봉사에 반려견 디스템퍼, 전염성 간염(아데노바이러스), 파보바이러스, 파라인플루엔자 감염증 예방 효과가 있는 ‘지백스 DHPP 주’와 반려견 호흡기 질환 예방 효과가 있는 ‘지백스 KC 주’ 등을 후원하였습니다. 후원된 약품들은 유기동물 보호소 내 동물들의 치료 및 예방 접종에 사용되었습니다. 지백스는 녹십자수의약품의 새로운 백신 브랜드로, 최근 조성된 녹십자수의약품

한돈산업에는 '아이피드(홈페이지)'로 친숙한 이지바이오의 황일환 대표가 14일 충북대학교(총장 고창섭)에 충북 축산인재 양성을 위한 발전후원금 1천만원을 기탁했습니다. 이날 발전후원금은 황일환 대표를 대신한 조석현 이사(이지바이오)를 통해 전달되었습니다. 황일환 대표는 "우수한 지역의 인재 양성을 위하는 마음을 담아 장학금을 전달한다"라며 "(장학금을 받은 학생이) 건강하고 안전한 먹거리의 미래를 이끄는 축산 인재로 성장하길 바란다"라는 전했습니다. 이근선 기자(pigpeople100@gmail.com)

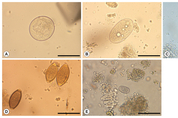

위장관 기생충 감염은 양돈산업에 영향을 미치는 질병의 전파에 중요한 역할을 하며, 수익성과 생산성 손실을 초래합니다. 본 연구는 국내 사육 돼지의 위장관 기생충 감염 분포를 조사하기 위한 목적으로 진행되었습니다. 2020년 5월부터 2021년 10월까지 7개 도 75개 농장에서 364마리의 돼지 분변 샘플을 채취하여 현미경으로 조사했습니다. 그 결과 총 170마리(46.7%)의 돼지가 ▶Balantioides coli ▶strongyles ▶Ascaris suum(돼지회충) ▶Trichuris suis(돼지편충) ▶coccidia(콕시듐) 중 한 가지 이상의 기생충에 감염된 것으로 확인되었습니다. 기생충별로 각각 144개(39.6%), 24개(6.6%), 14개(3.8%), 4개(1.1%), 1개(0.3%)가 검출되었습니다. 두 개 또는 세 개의 기생충이 동시에 검출된 돼지 샘플은 각각 15건, 1건으로 나타났습니다. 나머지 돼지 샘플(154건)에서는 모두 1개의 기생충만 검출되었습니다. 농장별로는 75개 농장의 돼지 분변 샘플 중 69개 표본(92.0%)에서 1개 이상의 기생충에 감염된 것으로 나타났습니다. 지역적으로는 전국 모든 조사 농장에서 30% 이상